习近平总书记指出,“创新农业经营方式,发展规模化经营、社会化服务。”党的二十大报告指出,“巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务。”党的二十届三中全会《决定》提出“健全便捷高效的农业社会化服务体系。”发展农业社会化服务,是实现小农户和现代农业有机衔接的基本途径和主要机制,是激发农民生产积极性、发展农业生产力的重要经营方式,是构建现代农业经营体系、转变农业发展方式、加快推进农业现代化的重大战略举措。省社监事会通过实地调研、现场走访、研讨座谈等方式对全系统开展农业社会化服务有关情况进行了调查研究,现将有关情况总结如下。

一、全省供销合作社系统开展农业社会化服务现状

近年来,全省供销系统聚焦主责主业,农业社会化服务不断探索创新、蓬勃发展,对巩固完善农村基本经营制度、保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农业稳定发展发挥了重要作用。

(一)服务规模不断扩大。聚焦农业生产薄弱环节和服务小农户,持续推进农业社会化服务惠农工程,实施全省供销“互联网+农业社会化服务”项目,打造新型庄稼医院服务体系,推进农资农化服务企业战略转型,着力培育为农服务平台和服务主体,2024年1月—6月,全系统开展农业社会化服务总面积是565.19万亩,同比增加28.22%,土地全托管92.37万亩次,同比增加41.31%,配方施肥服务134.87亩次,同比增加2.14%,统防统治服务110.73万亩次,同比增加36.21%,农技作业服务135.41万亩次,同比增加21.70%,其他服务91.82万亩次,同比增加65.38%。

(二)服务主体不断壮大。农业社会化服务主体主要包括合作组织、家庭农场及龙头企业等,目前全系统共有各类农业社会化服务主体125个,其中全资48个,占比为38.4%;控股11个,占比为8.8%;参股66个,占比为52.8%;注册资本在1000万以上的有17个,占比为13.6%;注册资本在500万-1000万的有21个,占比为16.8%;注册资本在100万-500万的有37个,占比为29.6%;注册资本在100万以下的有50个,占比为40%。商洛、安康、汉中分别拥有各类农业社会化主体38个(全资4个,参股34个)、25个(全资11个,控股2个,参股12个)、20个(全资13个,控股4个,参股3个);全资、控参股企业占比情况来渭南、延安、宝鸡均为100%,其次是汉中的85%以及西安的80%。

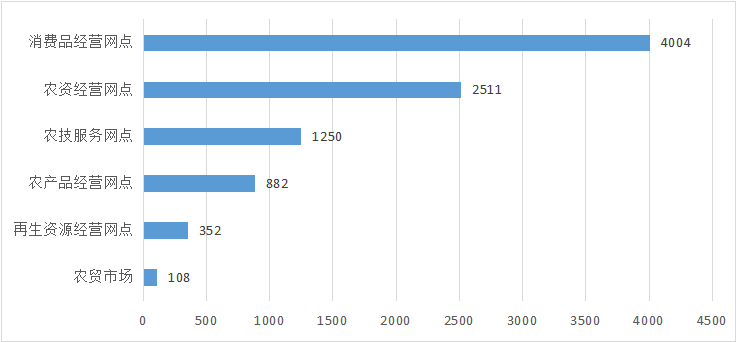

(三)服务网点不断优化。基层服务网点是农业社会化服务的“前沿阵地”和“主战场”,供销系统以服务小农户为根本,把引领小农户进入现代农业发展轨道作为发展农业社会化服务的主要目标,把服务小农户作为政策支持的重点,着力解决小农户生产现代化难题,促进农民增产增收。目前全系统共有各类农业社会化服务基层网点数量7494个,其中,自营网点数量5096个,承包租赁经营网点数量2398个。从网点业务类型上来看,农技服务网点1250个,农资经营网点2511个,农产品经营网点882个,再生资源经营网点352个,农贸市场108个,消费品经营网点4004个。

农业社会化服务基层网点类型现状

二、全省供销合作社系统开展农业社会化服务的主要做法

(一)拓展服务内容、满足农民需求。坚持需求导向,聚焦重要农产品主产区,聚焦生产关键薄弱环节,加大对社会化服务的引导支持力度,为保障粮食安全和重要农产品有效供给提供支撑。根据各类产业的特点,构建以农资供应和科技服务相结合的物技结合服务体系,开展以统防治理服务、配方施肥服务、农机作业服务为主要内容的关键环节生产半托管服务,实施以涵盖整个农业生产过程为主要特征的生产全托管服务。西安、渭南、宝鸡等地供销系统实施多环节“订单式”托管服务、全程“保姆式”托管服务两类托管服务方式。

(二)创新服务模式,助力农民增收。以市场需求为导向,采取签约模式向农民下生产订单,统一育秧育种、统一农资配供、统一种植标准、统一收购流通,有效指导农民合理配置资源,避免盲目生产,既破解农民生产的后顾之忧,又增强系统发展新动能。宝鸡、安康市社创新构建“供销社+合作社+农户”以销促产新机制,按照“产”字抓基地、“供”字拓网络、“销”字强品牌思路,拓展布局“种植基地-线上销售-线下网络”为一体的供销农服新模式。

(三)整合基层资源,提高服务能力。聚集系统内的各种要素资源和主体,自上而下整合农村各类优势资源,竞相迸发,互相形成合力,共同打造上下贯通的服务网络体系。整合提升基层服务网络,推行企业化运营、规范化管理、标准化服务,逐步实现统一运作方式、统一农资供应、统一耕作标准、统一储存销售,统筹推进种肥供应、田间管理、仓储物流、产销对接、技术培训等重点服务,增强服务能力。汉中探索“农户+村委会+服务主体”服务方式,安康布局市有农资总公司、县级有农资销售店、镇(村)有农资连锁加盟店(点)的三级农资供应服务网络体系。

(四)加强联合合作,培育服务主体。利用基层供销社、农民专业合作社、龙头企业等农业社会化服务实施主体,规范化、规模化开展服务,并在服务过程中不断壮大力量,打造供销农业社会化服务品牌。安康市社采取“供销社+合作社+基地+农户”运营模式,建设集鲜食糯玉米生产加工、冷链仓储、物流配送、展示展销、农产品交易于一体的供销综合园区,初步形成了“种植+加工+销售”全封闭产业链,实现了“1+1>2”的效果。

(五)坚持技术引领,优化服务效能。顺应现代农业发展趋势,以农技服务为载体,借力信息技术、数字技术发展,搭建农业社会化服务信息共享、业务互通综合平台,促进农业科技成果与农业生产服务的有效融合,提升农业社会化服务效能,助推解决农业生产服务供需失衡、供应链失调问题解决。宝鸡、渭南等市社以当地农业生产全程托管服务标准化基地为示范,积极推广“良种+良肥+良药+良方”的种植模式,利用大数据分析对比,让农户认识到托管服务的优势。

三、全省供销合作社系统开展农业社会化服务存在的问题

(一)合作组织规模小。尽管近年来系统领办不少专业合作社,覆盖了农村主要产业,但专业合作社真正实现制度化管理,完善法人治理结构的则比较少,基层社在专业合作社经营和管理中占主导地位,具有控制力的更少。同时,领办的专业合作社普遍规模小、实力弱,没有形成规模化生产及与大市场相对应的生产,缺乏有影响力的农产品生产基地。

(二)联合合作不紧密。目前系统农业社会化服务主体网络由省、市、县三级供销社、基层供销社、社有涉农企业、系统领办的专业合作社等共同组成。横向上来看,主体与主体之间存在公益性和经营性目标导向不一致的矛盾,各个主体单打独斗,难以形成合力,做大做强困难。纵向上来看,各级供销社间仅仅是指导关系,各级社有企业产权归属也都是分裂的,没有从属关系。

(三)主体带动力偏弱。目前系统农业社会化服务主体众多,服务的领域和形式也各有特色,但总的来看,服务能力还比较有限,业务规模还相对较小,整体的辐射带动能力较弱。开展农业社会化服务的社有企业,科技水平整体偏低,仍处于粗放经营阶段,特色不突出,市场定位不够清楚,经营效益低下。

(四)服务链条不全。系统农业社会化服务产中阶段相对充分,产前和产后环节则相对滞后。从作物品种看,粮棉油大宗农产品、大片作物的耕种收等社会化服务相对完备,但在经济作物、特色作物等方面则较为欠缺。此外,对于利用信息技术提升改造农业社会化服务体系的认知还不到位,对于利用信息技术改造提升、优化服务质量和效率的紧迫性不够。

(五)新型人才缺失。在多数基层社和社有企业中,年龄在45岁以上的职工比例在50%以上,学历在大专以上的职工不足40%。农业社会化服务企业和基层组织中懂政策、有技术、善管理的人才少,大部分管理人员年龄较大、文化层次不高,对智慧农业、平台经济、信息化装备等接受能力不足,借助高校、农科院所力量指导生产服务滞后,系统经营服务优势尚未得到充分释放。

四、关于供销合作社系统提升农业社会化服务水平的对策

(一)加强需求调研,精准谋划布局。系统各级供销社加强调查研究,通过深入调研、座谈等多种方式了解农民所需所急,了解各地的劳动力、主要农作物、土地等具体情况,切实摸清底数和需求,根据地区需求提供针对性服务。利用好数字化工具、大语言模型收集、分析农户需求,拓展收集农民服务需求渠道,了解农民的生产需求和生产情况,提供精准服务。

(二)持续转型改革,增强企业实力。探索以资本、供应链、业务合作为基础,引进省内外有实力的国有和民营企业,借助先进经营管理经验和资源,打造农资、物流、农产品加工销售等行业龙头企业,提升为农服务实力。推进现有企业管理制度和业务运行转型,建立全面预算管理制度,整合优化企业资源,实现资源利用效率最大化,控制企业生产成本和管理费用,向管理要效益,保障企业在开展农业社会化服务中的价格优势。

(三)强化联合合作,拓展服务领域。采用项目合作、产业共建等多种方式,依托龙头企业构建农业产业化联合体,带动基层供销合作社开展农资供应、日用消费品经营、农产品销售、农业生产服务等多项农业社会化服务。促进产业链上下游供销合作社企业协同发展,在产业链的不同环节之间加强合作与协调,实现资源共享、信息共享、利益共享,提高整个产业链的效率和竞争力。

(四)突出重点环节,优化服务方式。聚焦从种到收、从产到销各个环节,提供专业化的专项服务和全方位的综合服务,真正做到“农民进城务工、供销社为农民打工”。帮助农民种,为小农户和各类新型经营主体提供工厂化育秧、机械化栽插等服务,以此解决“谁来种地”的问题。帮助农民管,发挥供销合作社农资配供优势,大力开展配方施肥、农机作业、统防统治等系列化服务,让农民当甩手“田掌柜”。帮助农民收,在粮食和鲜活农产品主产乡镇,积极开展代清理、代干燥、代储存、代加工等业务,保护农民种植积极性。

(五)加快改造提升,提升服务质效。加快基层社改造提升,发挥基层社与农民联结更加密切的优势,开展农业社会化服务,提高服务。针对资产保存较为完好、区位条件相对优越、经营服务基本正常的基层社,大力引进供销系统内市场主体带动发展,拓展服务功能,提升服务水平。针对资产流失量大、存量资产价值低、经营能力较弱的基层社运用企业带动、以项目拉动等多种方式改造升级,补足基层社发展短板,逐步恢复经营服务功能。针对无资产、无资金、无人员的“三无”基层供销合作社,积极吸纳农村各类所有制为农服务主体参与经营,成为融合发展的新型基层供销服务网点。推动基层社由传统农资经销商向农资采购、储存配送、农机服务等服务商转变,进而成长为集优质良种供应、农资供应、农机作业、农技农艺指导、农产品加工回收为一体的综合农事服务商,为农户提供农业定制一条龙服务,解决产前、产中、产后遇到的难题。